こんにちは、井下です。

新人研修の講師の時期が近づいてきて、資料の見直しと更新をしていますが、1年も経つと既に古い技術になっていたり、新しい概念が出てきたりして、更新する部分が意外と多いものだとしみじみと感じています。

はじめに

さて、今回から「

AWSのメトリクスを自動で収集・レポート作成し、インスタンスタイプの最適化を図る」というテーマで3回ほどブログを掲載することを予定しています。

意識されている方は多いと思いますが、EC2インスタンスの課金体系は基本的に

稼働時間 ×

インスタンスタイプ になっています。

つまり、できるだけ

使わない時間は動かさずに、できるだけ

無駄のないスペックのインスタンプタイプを選択することが、コストの最適化に繋がるということになります。

稼働時間に関しては、先月書いたインスタンスの起動・停止の自動化によって、無駄を省けるようになると思いますが、インスタンプタイプはどうでしょうか?

個人利用や検証であれば、最小のmicroインスタンスを利用しても問題は起きにくいですが、外部公開したり、業務に直結するインスタンスであれば、どれを選ぶか吟味しなくてはなりません。

また、インスタンスタイプを選択した後になってから、当初とは事情が異なってスペックが足りなくなったり、持て余してしまうことも考えられないことではありません。

インスタンスタイプが適切であるかを判断するためには、CPU使用率やメモリ使用率などのリソースの状況を確認すると思います。

また、リソースの状況は一時的なものではなく、例えば1日のリソースの監視結果など、ある程度の期間のものを確認したくなるのではないでしょうか。

そんな要望に応えるサービスとして、AWSから「CloudWatch」というサービスが提供されています。

実はインスタンスを作成すると、自動でCloudWatchが次の10個の項目について監視を開始しており、その結果はAWS マネージメントコンソールから確認することができます。(監視する項目は「メトリクス」と呼びます)

- CPUUtilization(CPU使用率)

- DiskReadOps(ディスク読み取り回数)

- DiskWriteOps(ディスク書き込み回数)

- DiskReadBytes(ディスク読み取りバイト数)

- DiskWriteBytes(ディスク書き込みバイト数)

- NetworkIn(ネットワーク受信バイト数)

- NetworkOut(ネットワーク送信バイト数)

- StatusCheckFailed_Instance(過去1分のインスタンスステータスチェックの成功可否)

- StatusCheckFailed_System(過去1分のシステムステータスチェックの成功可否)

- StatusCheckFailed(「StatusCheckFailed_Instance」と「StatusCheckFailed_System」の組み合わせ)

ここまで聞くと、「それじゃあ、気になったときにCloudWatchを確認すればいいじゃないか」と思うかもしれませんが、2つ問題があります。

1つ目は、例えばインスタンスのメモリ使用率を確認しようとしても、CloudWatchのメトリクスとして監視されていないので、メモリ使用率を確認することができません。

2つ目は、CloudWatchで保持できるデータは過去2週間までになっていることです。長期間や過去の実績をAWSマネジメントコンソールから確認することはできません。

それらの問題に対しては、AWSから提供されているCloudWatch用のコマンドラインツール「CloudWatch Command Line Tools」を使うことによって解決します。

「CloudWatch Command Line Tools」では、主に記録されている各メトリクスのデータ取得および、利用者側独自に定義するメトリクス(カスタムメトリクス)のデータを送信(記録)することができます。

1つ目の問題に対しては、監視対象となる環境から何らかの方法でデータを取得し、CloudWatchにカスタムメトリクスとして送信(記録)することで、AWS マネージメントコンソールから送信された独自のカスタムメトリクスのデータを確認することができます。

2つ目の問題に対しては、日次でデータを取得(エクスポート)することで、過去のデータを保管することができます。

今回から3回に渡って、「CloudWatch Command Line Tools」とA-AUTO 50、またOSSのEmbulkを利用して、1月分のメトリクスを自動で収集・レポート作成し、インスタンスタイプの見直しに活用できるようにします。

今回、収集・レポート作成の対象とするメトリクスは以下の7つとしています。

| メトリクス |

単位 |

メトリクスの種類 |

| CPU使用率 | % | 標準メトリクス |

| 空メモリー容量 | Mbyte | カスタムメトリクス |

| メモリー使用率 | % | カスタムメトリクス |

| ロードアベレージ | 個 | カスタムメトリクス |

| 仮想メモリー使用率 | % | カスタムメトリクス |

| ネットワーク受信バイト数 | Mbyte | 標準メトリクス |

| ネットワーク送信バイト数 | Mbyte | 標準メトリクス |

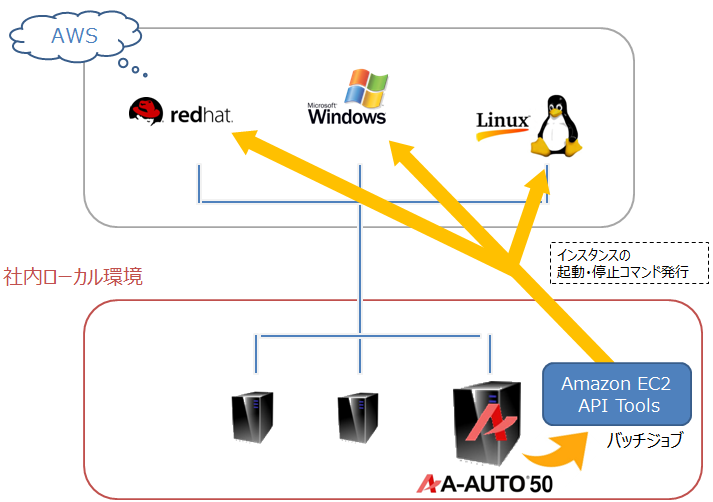

全体的の構成図は次のようになります。

バッチとしては5つ(バッチ1のシェル版として、シェル1を用意しています)作成し、各々が決められた周期で実行することで、Excelレポートを自動生成できます。

各バッチの処理は下記のようになっています。

| バッチ名 |

処理内容 |

実行周期 |

| バッチ1 | インスタンス内でデータを取得し、カスタムメトリクスとしてCloudWatchへ送信します。 | 1分ごと |

| シェル1 | バッチ1のシェル版です。Linuxのカスタムメトリクスを取得・送信したい場合は、こちらを利用します。 | 1分ごと |

| バッチ2 |

前日分の標準メトリクス・カスタムメトリクスのデータを取得します。 |

日次 |

| バッチ3 |

バッチ2で取得したデータをまとめ、OSSのEmbulkを利用して整形します。 |

月次 |

| バッチ4 |

バッチ3で整形されたデータから、レポートとしてExcelのグラフを作成します。 |

月次 |

※掲載するバッチファイル内のCloudWatchやEmbulkは2015年5月現在のインターフェースを基に記載しています。提供元でインターフェースが変更されるとことがありますので、最新の情報は各提供元でご確認ください。

今回はバッチ1・シェル1について説明し、バッチ2、3、4については後日のブログにて説明します。